- おすすめ

- 探す

- カテゴリから探す Search by category

- お悩みから探す Search by issue

- こだわりから探す Search by feature

- シーンから探す Search by pourpose

- ランキングから探す Search by ranking

- ヘルプ

- カスタマーサポート Customer support

- よくある質問 Q&A

- 初めての方へ

-

IN YOU Market について

![]()

- ニュースレター

- メールマガジンの登録

- オーガニックニュースなど

- インユージャーナルへ To IN YOU Journal

-

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

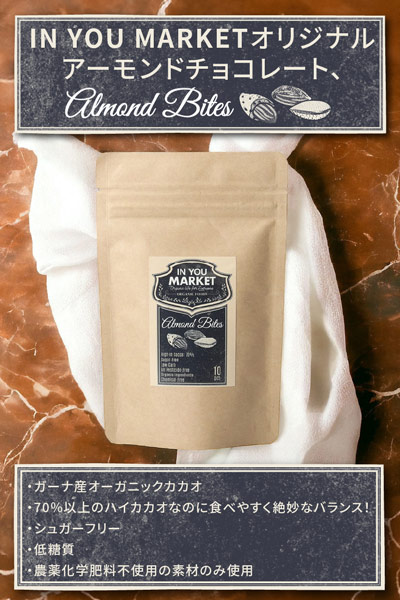

セール中の商品を見る

20210927_inyu_0381-m.jpg)