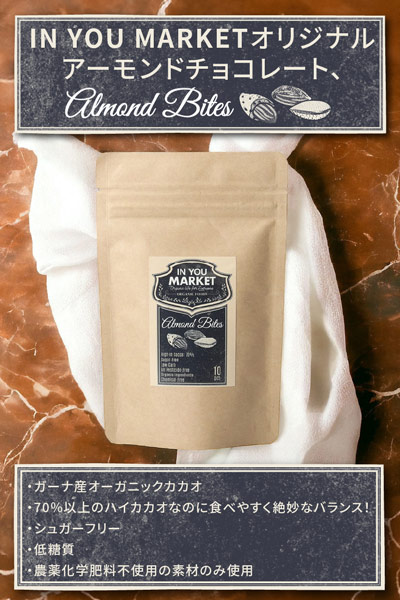

ニホンミツバチの野生蜂蜜 (250g)|阿蘇の森、標高600m山深く採蜜した希少な百花蜜。ダニ駆除剤・薬剤不使用の澄んだ果実のような甘み。数量限定でお届け

通常配送料に550円(税込)が加算されます。

※クーポンは他のクーポンと併用できない場合があります。

※クーポン適用にはその他の条件がある場合がありますのでご了承ください。

250g

熊本産100%日本ミツバチの野生蜂蜜

誰もいない標高六百メートルの深い森でニホンミツバチだけが知る季節の調べをすくい取った一匙。大量生産と無縁の「ほんもの」だけを、食卓に届けます

はちみつは、年中どこでも同じ味でお金さえ払えば、手に入ると思っていませんか?

今回ご紹介するのは、ニホンミツバチが熊本の標高約600〜700mの山中で集めた百花蜜です。

養蜂家の戸崎さんは9年前に偶然ミツバチと出会い、独学で巣箱を一から試行錯誤しながら、作るところから始めました。

最初の数年はまったく採れず、群れが越冬できず去ってしまうこともありました。

それでも諦めず、日照や風、方角、巣箱の寸法を日々記録し続けます。

そして最終的に、人家から離れた山奥じゃないと採れないことに気がつき一つの正解へ辿り着きます。

そこでようやく、野生の営みによって最高品質の蜂蜜が生まれたのです。

遡ること数年前。

蜂蜜との出会いは、突然でした。

熊本地震で暮らしが揺らいだある日、偶然目にしたニホンミツバチの群れ。

「なんだろう、この小さな生き物たちは…」と直感的に惹かれ、その瞬間から蜂蜜への道が始まりました。

安心を求める気持ちが強くなる災害後の時期は、自然の営みから生まれる甘さは、どこか心を救う存在でもあったと言います。

ただ、大前提として蜂蜜は彼にとって最初から本業ではありませんでした。

実は、生業は焼き鳥店。蜂蜜は別の軸として、あくまで“自然への好奇心”から始めたライフワークであり、挑戦です。

「焼き鳥と蜂蜜は、全然関係がないんですよ。」と笑います。

けれど、その“関係のなさ”がかえって強い動機になったのかもしれません。

ビジネス的な利益のためでなく、生物への純粋な興味からのスタートだからこそ、何年もの間、地道に試行錯誤を続けられたのだと感じます。

「群れが消え、オオスズメバチに全て持っていかれた」失敗の連続から学んだ山独自のルール。一瓶一瓶が奇跡の収穫。

彼にとっての最初の数年は、過酷なもので、トライアンドエラーの連続でした。

平地ではオオスズメバチの襲来が絶えず、群れが全滅しかけることも…。

彼自身も危険な目に遭いながら、どうしたら無事に採取できるのかと、必死に考え続けました。

いつまで経ってもうまく蜜を採取できなかった彼は、とうとう標高のある場所へ巣箱を移すことを決めます。

巣箱の場所を正しい場所に変えるだけでも何年もかかりましたが、決して諦めたり、妥協はしませんでした。

拠点から車で1時間以上かかる、阿蘇に近い標高600〜700mの山奥…。

標高の低いところでは大きなスズメバチに巣ごと攫われてしまいにニホンミツバチ自体が狙われて餌にされてしまうことも多いと言いますが、標高の高いところまで行くとスズメバチのサイズも変わっていくのだそう。

観察を続けるうちに、比較的小型のスズメバチが現れても、ニホンミツバチでも集団で追い返せることもあることがわかったと言います。

「近ければ楽なんですけどね」と語りながらも、農薬のドリフトや、人里の影響を避けたい思いが勝りました。

手間が増えても、自然に寄り添う環境を優先する。

真摯な姿勢が、この蜂蜜の透明感を生み出しているのです。

ただでさえ収穫は難しいのに、ニホンミツバチは西洋ミツバチの3分の1ほどしか蜜を採れないといいます。

大量生産とは無縁のハードな環境は、「奇跡の一瓶」という表現がぴったりです。

この蜂蜜の希少さは瓶を手に取ったときの重みや、味わいの違いから、自然に伝わってきます。

「ニホンミツバチは“家畜”ではなく“野生の生き物”です。人がコントロールできる範囲は限られます。だからこそ越冬に必要な蜜は必ず残す。だから僕も森から“分けてもらう”という姿勢でやっています」戸崎さんはそう話します。

そんな彼を支えているもう一つの要素が“数字の目”。

大学では数学を専攻しており、養蜂でも理系の視点が、大きな力を発揮しました。

日照時間、風の通り方、巣箱の寸法や方角……

一見「勘」に頼りがちな養蜂を、彼は丹念に記録し、比較し、少しずつ条件を絞り込んでロジカルに改善し続けたのです。

「感覚だけでは分からないことも、数字に残すと次第に、見えてくるんでよ。」と話す彼は、研究者のような真剣さを帯びていました。

現在は6カ所のポイントで営みが続き、年によって変動はあるものの、およそ百瓶前後という少量の収穫が期待できるようになりました。

もちろんそれでもその年の天候や花期により大きく変わります。

香りが先にふわり、甘さはすっと消える…“さらり”と透明な余韻。

百花蜜は、年ごとの花と天候が織りなす一期一会のテロワールです。

口に含むとまずは、香りがふわりと立ち、後味はさらりと軽やかに消えていきます。

人工的な粘度調整や加糖を行わないため、舌の上で溶ける速度まで自然のまま。

しかも百花蜜は、その年に咲いた花の顔ぶれで味と香りが変わります。

草花が強い年は軽やかに、木の花が豊作なら深みが増す。まるでワインのような“ヴィンテージ”が存在するのです。

「市販の蜂蜜には戻れない」

試食した人がまず驚くのは、香りの立ち上がりと甘さの切れ味。

これがダニ駆除剤などの市販薬剤に頼らず、山深い場所で群れのペースに寄り添う採蜜だからこそ生まれる表情なのでしょうか。

はちみつはデザートだけじゃない!

天然酵母パン、バナナ、納豆、カレー…食卓が驚くほど色づきます。

戸崎さんは毎日スプーン一杯を続けています。

朝は天然酵母パンにとろり、熟したバナナにさっと、夜は納豆に少量を回しかけると醤油の塩味がまろやかに。

カレーにひと垂らしすれば角が取れて奥行きが出ます。

甘さを足すというより、料理の輪郭を整えてくれるのが不思議です。

そして、結晶化について。夏場はまるで飲み物のように、さらりとしたテクスチャーで、冬場に固まるのは自然な現象で、品質劣化ではありません。

瓶ごとぬるめの湯せんでゆっくり戻すと、また透き通った液状に。

はちみつは長期保存に向く食品として知られますが、実際の賞味期限は商品ラベルをご確認ください。

乳児(1歳未満)には与えないこと。

行政も繰り返し周知している内容になりますので、ご家庭での安全のため、必ずお守りください。

「薬剤に頼らない」簡単なようで最も難しい道。自然の機嫌を読み、越冬分を残し失敗と向き合い続けた九年間の答え。

取材の中で最も胸に残ったのは、戸崎さんが薬剤に頼らない道を選び続けているという事実。

ニホンミツバチの飼育では、環境整備や巣箱の工夫でダニや害虫を寄せつけにくい状態を作ることが基本ルール。

冬に湧きやすい虫への対応や、巣箱内部の衛生、風通しなどを地道に改善し、少しずつ「うまくいく条件」を積み上げてきたといいます。

もちろんスーパーに売られているものと比較して、大量に採ることはできません。

むしろ越冬に必要な蜜を残す必要もあるため、人間が採蜜できる量は限られます。

だからこの蜂蜜は、年ごとに数量が変わる。

なくなり次第終了という言葉は、単なる小手先の販促文句ではなく“森と群れに対する約束”であることが、取材を通じて伝わってきました。

実際に食べてみました!

フルーツのような爽やかさに驚かされる体験。

私自身もこの百花蜜を口にしてみました。

この仕事も長いので人より蜂蜜を試食してきた経験はありますが、どの蜂蜜ともかぶらないとてもインパクトのある味。

そして、シンプル美味しい。

まず驚いたのは、想像以上に広がる香りです。

数々の花が折り重なったような余韻と同時に、心地よい甘酸っぱさが残ります。

果物が好きな私にとっては、まるで喉の渇いたときに果実を齧った瞬間に広がる甘みと酸味のバランスに近い感覚でした。

決して嫌な酸味ではなく、清涼感のある爽やかさ…。

希少であるが故にできませんが、「そのままゴクゴク飲み干せるかも…」と思わせるほど軽やかな味わいでした。

どろっとした重さは一切なく、さらりと喉を通る様子は、蜂蜜というよりも旬のフルーツドリンクに近い印象。

例えるなら、完熟の桃を食べたときのような、澄んだ甘さと優しい酸味が舌の上に広がります。

さらに特徴的だったのは、喉に残るわずかな「ツン」とした感覚。

蜂蜜特有の殺菌力が程よく感じられ、確かにこれを日常的に舐め続けて、不調知らずになったという戸崎さんの言葉にも、納得がいきました。

眠る前の咳がつらい夜に。

砂糖ではない“自然の甘さ”がもたらすやすらぎ。研究でも示唆される穏やかな手当てを、食卓から。

はちみつは医薬品ではありませんが、上気道感染に伴う咳については、就寝前の摂取が咳の頻度や重症度の軽減に役立つ可能性を示した研究が複数あります。

オックスフォード大学のプライマリ・ケア研究部門が紹介した BMJ Evidence-Based Medicine の系統的レビューでも、はちみつは「通常ケア」より症状改善に有望と報告されています(成人と小児を含むが、効果の大きさには研究間で幅あり)。

さらに、子どもを対象にした無作為化試験では、寝る前のはちみつが夜間の咳や睡眠の質を改善した結果が示されました。

※1歳未満は禁忌です。

「すぐ手に入るもの」から「待って手に入れるもの」へ。買い方を変えることは、生態系を壊さずに美味しさを未来へ手渡す最短の行動。

IN YOU MARKETの合言葉は「全ての人にオーガニックな暮らしを。」です。

ここでいう“オーガニック”は、認証ラベルの有無だけでなく、自然への敬意、過剰な収奪をしない姿勢、トレーサビリティの誠実さも含みます。

戸崎さんのニホンミツバチの蜂蜜は、そんなオーガニックな哲学にも沿っています。

薬剤に頼らず、人遠い山で、自然に寄り添いながら、必要以上に採らない。

だからこそ、味が澄みきる。

そして、数量は限られ、同じ風景は二度と再現できない…。

私たちはこの“待つ価値のある一匙”を、高品質な少量生産で、お届けします。

「まずは味で驚いてください」

香りの立ち上がり、甘さの切れ、余韻の静けさ。戻れなくなる人が続出する理由が、きっと分かります。

深さのない、ただ甘いだけの市販の安い蜂蜜とは全く別の食べ物だと思ってください。

最後に、食べ方の“導線”をひとつだけ。

まずは朝、スプーン一杯をそのままで。

次に、天然酵母パン、バナナに。

日中はヨーグルトやチーズで塩味との対比を楽しみ、夜は納豆やカレーにほんの少し。

スムージーやドリンク作りの最後の決め手に。

隠し味にも抜群です。

どれも「やりすぎないこと」がコツ。

蜂蜜が主役になりすぎず、素材の良さがすっと立ち上がります。

そして、数量は季節任せなので、毎回いくつ在庫をご用意できるかは全くわかりません。

瓶が並ぶ期間は長くありません。

今季ロットがあるうちに、ぜひ一度お試しください。

もし「これが求めていた味だ」と感じていただけたなら、季節ごとにヴィンテージ違いを楽しむのもおすすめ。

安全に関するご案内

・乳児ボツリヌス症予防のため、1歳未満には与えないでください。(厚生労働省の注意喚起)

編集後記

取材を終えて浮かんだのは、「買えるうちに買っておかないと」という実務的な結論でした。

百花蜜は同じ味が二度と来ない。

そして戸崎さんは、越冬に必要な蜜を必ず残すという約束を守ります。

つまり、私たち消費者が手にできる量はいくらお金を出したとしても、最初から少ないのです。

国内の養蜂家のほとんどが使っているとさえ言われる、ダニ駆除剤などの薬剤に全く頼らないという選択が、香りの立ち上がりと甘さの切れという具体的な美味しさで応えてくれる。

そこに、私たちが未来へ残すべき食の一つのかたちがあると感じました。

どうぞ、今季の森の記憶をご堪能ください。

最初のレビューを書いてみませんか?

250g

熊本産100%日本ミツバチの野生蜂蜜

誰もいない標高六百メートルの深い森でニホンミツバチだけが知る季節の調べをすくい取った一匙。大量生産と無縁の「ほんもの」だけを、食卓に届けます

はちみつは、年中どこでも同じ味でお金さえ払えば、手に入ると思っていませんか?

今回ご紹介するのは、ニホンミツバチが熊本の標高約600〜700mの山中で集めた百花蜜です。

養蜂家の戸崎さんは9年前に偶然ミツバチと出会い、独学で巣箱を一から試行錯誤しながら、作るところから始めました。

最初の数年はまったく採れず、群れが越冬できず去ってしまうこともありました。

それでも諦めず、日照や風、方角、巣箱の寸法を日々記録し続けます。

そして最終的に、人家から離れた山奥じゃないと採れないことに気がつき一つの正解へ辿り着きます。

そこでようやく、野生の営みによって最高品質の蜂蜜が生まれたのです。

遡ること数年前。

蜂蜜との出会いは、突然でした。

熊本地震で暮らしが揺らいだある日、偶然目にしたニホンミツバチの群れ。

「なんだろう、この小さな生き物たちは…」と直感的に惹かれ、その瞬間から蜂蜜への道が始まりました。

安心を求める気持ちが強くなる災害後の時期は、自然の営みから生まれる甘さは、どこか心を救う存在でもあったと言います。

ただ、大前提として蜂蜜は彼にとって最初から本業ではありませんでした。

実は、生業は焼き鳥店。蜂蜜は別の軸として、あくまで“自然への好奇心”から始めたライフワークであり、挑戦です。

「焼き鳥と蜂蜜は、全然関係がないんですよ。」と笑います。

けれど、その“関係のなさ”がかえって強い動機になったのかもしれません。

ビジネス的な利益のためでなく、生物への純粋な興味からのスタートだからこそ、何年もの間、地道に試行錯誤を続けられたのだと感じます。

「群れが消え、オオスズメバチに全て持っていかれた」失敗の連続から学んだ山独自のルール。一瓶一瓶が奇跡の収穫。

彼にとっての最初の数年は、過酷なもので、トライアンドエラーの連続でした。

平地ではオオスズメバチの襲来が絶えず、群れが全滅しかけることも…。

彼自身も危険な目に遭いながら、どうしたら無事に採取できるのかと、必死に考え続けました。

いつまで経ってもうまく蜜を採取できなかった彼は、とうとう標高のある場所へ巣箱を移すことを決めます。

巣箱の場所を正しい場所に変えるだけでも何年もかかりましたが、決して諦めたり、妥協はしませんでした。

拠点から車で1時間以上かかる、阿蘇に近い標高600〜700mの山奥…。

標高の低いところでは大きなスズメバチに巣ごと攫われてしまいにニホンミツバチ自体が狙われて餌にされてしまうことも多いと言いますが、標高の高いところまで行くとスズメバチのサイズも変わっていくのだそう。

観察を続けるうちに、比較的小型のスズメバチが現れても、ニホンミツバチでも集団で追い返せることもあることがわかったと言います。

「近ければ楽なんですけどね」と語りながらも、農薬のドリフトや、人里の影響を避けたい思いが勝りました。

手間が増えても、自然に寄り添う環境を優先する。

真摯な姿勢が、この蜂蜜の透明感を生み出しているのです。

ただでさえ収穫は難しいのに、ニホンミツバチは西洋ミツバチの3分の1ほどしか蜜を採れないといいます。

大量生産とは無縁のハードな環境は、「奇跡の一瓶」という表現がぴったりです。

この蜂蜜の希少さは瓶を手に取ったときの重みや、味わいの違いから、自然に伝わってきます。

「ニホンミツバチは“家畜”ではなく“野生の生き物”です。人がコントロールできる範囲は限られます。だからこそ越冬に必要な蜜は必ず残す。だから僕も森から“分けてもらう”という姿勢でやっています」戸崎さんはそう話します。

そんな彼を支えているもう一つの要素が“数字の目”。

大学では数学を専攻しており、養蜂でも理系の視点が、大きな力を発揮しました。

日照時間、風の通り方、巣箱の寸法や方角……

一見「勘」に頼りがちな養蜂を、彼は丹念に記録し、比較し、少しずつ条件を絞り込んでロジカルに改善し続けたのです。

「感覚だけでは分からないことも、数字に残すと次第に、見えてくるんでよ。」と話す彼は、研究者のような真剣さを帯びていました。

現在は6カ所のポイントで営みが続き、年によって変動はあるものの、およそ百瓶前後という少量の収穫が期待できるようになりました。

もちろんそれでもその年の天候や花期により大きく変わります。

香りが先にふわり、甘さはすっと消える…“さらり”と透明な余韻。

百花蜜は、年ごとの花と天候が織りなす一期一会のテロワールです。

口に含むとまずは、香りがふわりと立ち、後味はさらりと軽やかに消えていきます。

人工的な粘度調整や加糖を行わないため、舌の上で溶ける速度まで自然のまま。

しかも百花蜜は、その年に咲いた花の顔ぶれで味と香りが変わります。

草花が強い年は軽やかに、木の花が豊作なら深みが増す。まるでワインのような“ヴィンテージ”が存在するのです。

「市販の蜂蜜には戻れない」

試食した人がまず驚くのは、香りの立ち上がりと甘さの切れ味。

これがダニ駆除剤などの市販薬剤に頼らず、山深い場所で群れのペースに寄り添う採蜜だからこそ生まれる表情なのでしょうか。

はちみつはデザートだけじゃない!

天然酵母パン、バナナ、納豆、カレー…食卓が驚くほど色づきます。

戸崎さんは毎日スプーン一杯を続けています。

朝は天然酵母パンにとろり、熟したバナナにさっと、夜は納豆に少量を回しかけると醤油の塩味がまろやかに。

カレーにひと垂らしすれば角が取れて奥行きが出ます。

甘さを足すというより、料理の輪郭を整えてくれるのが不思議です。

そして、結晶化について。夏場はまるで飲み物のように、さらりとしたテクスチャーで、冬場に固まるのは自然な現象で、品質劣化ではありません。

瓶ごとぬるめの湯せんでゆっくり戻すと、また透き通った液状に。

はちみつは長期保存に向く食品として知られますが、実際の賞味期限は商品ラベルをご確認ください。

乳児(1歳未満)には与えないこと。

行政も繰り返し周知している内容になりますので、ご家庭での安全のため、必ずお守りください。

「薬剤に頼らない」簡単なようで最も難しい道。自然の機嫌を読み、越冬分を残し失敗と向き合い続けた九年間の答え。

取材の中で最も胸に残ったのは、戸崎さんが薬剤に頼らない道を選び続けているという事実。

ニホンミツバチの飼育では、環境整備や巣箱の工夫でダニや害虫を寄せつけにくい状態を作ることが基本ルール。

冬に湧きやすい虫への対応や、巣箱内部の衛生、風通しなどを地道に改善し、少しずつ「うまくいく条件」を積み上げてきたといいます。

もちろんスーパーに売られているものと比較して、大量に採ることはできません。

むしろ越冬に必要な蜜を残す必要もあるため、人間が採蜜できる量は限られます。

だからこの蜂蜜は、年ごとに数量が変わる。

なくなり次第終了という言葉は、単なる小手先の販促文句ではなく“森と群れに対する約束”であることが、取材を通じて伝わってきました。

実際に食べてみました!

フルーツのような爽やかさに驚かされる体験。

私自身もこの百花蜜を口にしてみました。

この仕事も長いので人より蜂蜜を試食してきた経験はありますが、どの蜂蜜ともかぶらないとてもインパクトのある味。

そして、シンプル美味しい。

まず驚いたのは、想像以上に広がる香りです。

数々の花が折り重なったような余韻と同時に、心地よい甘酸っぱさが残ります。

果物が好きな私にとっては、まるで喉の渇いたときに果実を齧った瞬間に広がる甘みと酸味のバランスに近い感覚でした。

決して嫌な酸味ではなく、清涼感のある爽やかさ…。

希少であるが故にできませんが、「そのままゴクゴク飲み干せるかも…」と思わせるほど軽やかな味わいでした。

どろっとした重さは一切なく、さらりと喉を通る様子は、蜂蜜というよりも旬のフルーツドリンクに近い印象。

例えるなら、完熟の桃を食べたときのような、澄んだ甘さと優しい酸味が舌の上に広がります。

さらに特徴的だったのは、喉に残るわずかな「ツン」とした感覚。

蜂蜜特有の殺菌力が程よく感じられ、確かにこれを日常的に舐め続けて、不調知らずになったという戸崎さんの言葉にも、納得がいきました。

眠る前の咳がつらい夜に。

砂糖ではない“自然の甘さ”がもたらすやすらぎ。研究でも示唆される穏やかな手当てを、食卓から。

はちみつは医薬品ではありませんが、上気道感染に伴う咳については、就寝前の摂取が咳の頻度や重症度の軽減に役立つ可能性を示した研究が複数あります。

オックスフォード大学のプライマリ・ケア研究部門が紹介した BMJ Evidence-Based Medicine の系統的レビューでも、はちみつは「通常ケア」より症状改善に有望と報告されています(成人と小児を含むが、効果の大きさには研究間で幅あり)。

さらに、子どもを対象にした無作為化試験では、寝る前のはちみつが夜間の咳や睡眠の質を改善した結果が示されました。

※1歳未満は禁忌です。

「すぐ手に入るもの」から「待って手に入れるもの」へ。買い方を変えることは、生態系を壊さずに美味しさを未来へ手渡す最短の行動。

IN YOU MARKETの合言葉は「全ての人にオーガニックな暮らしを。」です。

ここでいう“オーガニック”は、認証ラベルの有無だけでなく、自然への敬意、過剰な収奪をしない姿勢、トレーサビリティの誠実さも含みます。

戸崎さんのニホンミツバチの蜂蜜は、そんなオーガニックな哲学にも沿っています。

薬剤に頼らず、人遠い山で、自然に寄り添いながら、必要以上に採らない。

だからこそ、味が澄みきる。

そして、数量は限られ、同じ風景は二度と再現できない…。

私たちはこの“待つ価値のある一匙”を、高品質な少量生産で、お届けします。

「まずは味で驚いてください」

香りの立ち上がり、甘さの切れ、余韻の静けさ。戻れなくなる人が続出する理由が、きっと分かります。

深さのない、ただ甘いだけの市販の安い蜂蜜とは全く別の食べ物だと思ってください。

最後に、食べ方の“導線”をひとつだけ。

まずは朝、スプーン一杯をそのままで。

次に、天然酵母パン、バナナに。

日中はヨーグルトやチーズで塩味との対比を楽しみ、夜は納豆やカレーにほんの少し。

スムージーやドリンク作りの最後の決め手に。

隠し味にも抜群です。

どれも「やりすぎないこと」がコツ。

蜂蜜が主役になりすぎず、素材の良さがすっと立ち上がります。

そして、数量は季節任せなので、毎回いくつ在庫をご用意できるかは全くわかりません。

瓶が並ぶ期間は長くありません。

今季ロットがあるうちに、ぜひ一度お試しください。

もし「これが求めていた味だ」と感じていただけたなら、季節ごとにヴィンテージ違いを楽しむのもおすすめ。

安全に関するご案内

・乳児ボツリヌス症予防のため、1歳未満には与えないでください。(厚生労働省の注意喚起)

編集後記

取材を終えて浮かんだのは、「買えるうちに買っておかないと」という実務的な結論でした。

百花蜜は同じ味が二度と来ない。

そして戸崎さんは、越冬に必要な蜜を必ず残すという約束を守ります。

つまり、私たち消費者が手にできる量はいくらお金を出したとしても、最初から少ないのです。

国内の養蜂家のほとんどが使っているとさえ言われる、ダニ駆除剤などの薬剤に全く頼らないという選択が、香りの立ち上がりと甘さの切れという具体的な美味しさで応えてくれる。

そこに、私たちが未来へ残すべき食の一つのかたちがあると感じました。

どうぞ、今季の森の記憶をご堪能ください。

最初のレビューを書いてみませんか?