福岡県の最西部、自然豊かな糸島市の工房にて、

お弁当箱をはじめ、地元産の杉を使った作品を作っている溝口さんにお話をうかがいました。

子供時代からずっと好きだった、モノづくりの仕事に飛び込む。

頃から何かを作るのが好きだったという溝口さん。

周囲から設計士を進められ、大学卒業後は設計事務所に就職されたそうです。

「もともと私は小さい頃から「みんなで仲良く何かをやる」というよりも、

ひとりで部屋にこもってひたすら黙々と工作をするのが好きな子供でした。

なので、日々設計事務所で仕事をするうちに、

自分のやりたかったこととのズレを感じるようになったんです。

設計事務所での仕事は「1つのことにじっくり向かい合って創り上げる」というよりも、

設計の能力だったり数学的な能力だったりさまざまな能力が必要とされます。

それに、作る建物も大きすぎましたね。

その後木工の世界に足を踏み入れ、大分県の木工所にて技術を学びました。」

「12年前にはここ糸島に移住して、元建具屋さんの建物を機械ごと譲り受けて、

自分の作品作りをしています。移住を決めるまでには勇気がいりましたね。

でも、えいやっと移り住んでしまえば結局はいいことしかありませんでした。

何か大きなことを決める前って、人は悪いこと、デメリットばかり考えてしまうものですよね。

だから私は悪いことは頭の中から全部追い出してしまって、

「移住すればこんなにいいことがある!」という良いイメージばかり、どんどん絵に描いていました(笑)

人間って、良くも悪くも自分が思った通りになっていくものなんですよね!

確かにその通り!襟を正された気分でした。

ポジティブだからこそ、新たな道を切り拓いていけるんですね。」

杉の間伐材から生まれる手仕事の可能性は無限大。

さて、日本全国で起こっている林業の問題。

太平洋戦争の時には軍需をはじめとする資材として、

そして戦後は復興のために全国の森林が禿山になるまで伐採されました。

治水力が衰え、洪水などの災害の増加に懸念を抱いた政府の施策により、

成長の速い杉やヒノキを全国の山に植えるようになりました。

ところが森林は早い成長が見込めるものではない上に、石油化学工業の台頭によって、

日本の林業はすっかり衰退し、手入れがされない森林は荒れて生態系は崩れ、

動植物が住みにくい環境となっている現状。

溝口さんはこう話されます。

「戦後植林した木は、今では直径50~60cmにまで使い頃に育ってきています。

それでも森林の手入れがされない場所が全国でもたくさんあるんです。

人工的に植林された森林は、人間の手入れが必要なんです。

手入れがされないと木々が倒れやすくなりますし、土砂崩れや洪水などの災害を引き起こします。

生態系の豊かさもなくなり、動物の食べ物もありません。

シカやクマ、イノシシが人里に降りてくるのはそういうことなんです。」

「木を放っておくと枝が伸びて分枝するので使いにくいですが、

きちんと枝打ちしてやればまっすぐな木に育ちます。

太陽の光が当たるようにまんべんなく間引きしてやれば太った良質な木になります。

秋田杉や吉野杉など、ブランドとして知られる場所では手入れの取り組みもある程度盛んなようですが、

深刻なのは、全国に数多く存在するいわゆる「ブランドではない」山なんです。

私の住む糸島もその1つです。

しかし、ここ糸島でも貯木場ができて、切った木を持ち込めば買い取ってくれるようになり、

地元の木を地元で利用しようという取り組みが進んでいます。」

溝口さんも、地元の間伐材を使ってモノづくりに取り組まれている職人さんの1人です。

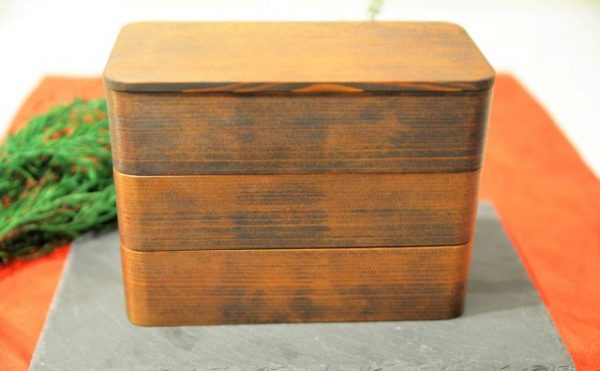

「杉という木に魅力を感じています。

まず、軽いということですね。ということは空気を含みますので、手に取った時に温かみを感じ、手触りも優しいんです。

そして、香りがよいこと。ヒノキやヒバは強くクセのある香りですが、杉は優しいほのかな匂いで心が癒やされます。

見た目のよさも魅力です。広葉樹と比べると、まっすぐに通った素直な木目が美しいですね。

そんな特徴を持った杉の間伐材を使ったモノづくりをしています。

間伐材といっても、直径は本当に細いものから30cm以上になるものまでさまざまです。

あまりに細いものは使いにくいので、なるべく大きくて節が少なく、木目は細かく目の詰んでいるもの。

それから、色味がよくてまっすぐなものを選んでいます。

それから、杉は丸太を見ていただくとわかるんですが、周囲は白っぽいのに真ん中は赤っぽい色をしています。

これを放っておくと周囲は腐り、真ん中の赤い部分だけが残ります。

この部分を使って作られたものは長持ちするんです。

もちろん、出品しているお弁当箱もそうです。」

間伐材だけでなく、台風の倒木など普通なら廃棄されるような材木までも利用して、

徹して杉と向き合い、その特性をよく知ることで、

お皿、時計、家具など、素敵な作品を次々と生みだされている溝口さん。

「そういう木材も、「作品にして終わり」ではなくて、

たくさん出る端材も工房の薪ストーブの薪として使っています。

何から何まで一切ムダのない仕事なので、本当に心地がいいんです!」

1つにこだわり出すと、すべてにこだわりたくなるんです。

「実は、数年前くらいまでは何の疑問も持たずに、

コーティングするのに石油系の塗料を使っていたんです。でもある時、

「あれ?木製のなのに、どうしてこんな物を塗ってるんだろう…」

って、疑問に感じたんです。

塗料には有機溶剤が入っているので、塗る時はシンナーを吸引しないように防毒マスクをつけるんです。

そのシンナーが空気中に揮発していくのを見て、

「なんて環境に悪いんだろう…」と思ったんですよね。

いくらその塗料が固まると人体に無害になるとか、食品衛生法の規格基準にも適合しているとか言っても、

そんなものを使って体に良いわけがありませんし、環境にも悪影響を与えてしまいます。

だから、塗料は漆に変えました。

そうなると、塗料だけじゃなくて、木同士をつなぐ接着剤も気になってくるんですよね。

接着剤も石油系のものを使っていたので、これも見直しましたね。

今では自然のものにこだわって、

膠(にかわ)、牛乳由来のタンパク質や漆、小麦粉を配合したものを接着剤として使っています。

伝統的な製法を、新しく変えていく取り組みもしています。

たとえば曲げわっぱの接合部分は桜の木の皮で縫うという方法がありますが、

今では接着剤で十分に木と木をつなぐことができますので、

あえて縫ったり留め具を使ったりすることはしていません。

その方が見た目も作りもシンプルになってすっきりしますよね。

伝統があるからこそ、自分なりに新しいものを真摯に追求していきたいと思うんです。

こんな風に、

1つこだわりだすと、あちこちこだわりたくなって、結局すべてこだわりたくなるんです!

おかげで材料費もかかるようになりましたし、手間もよりいっそうかかるようになりました(笑)

でも、見ている方はしっかり見てくださっているんですよね。

「このお弁当箱を使うようになって、お弁当を作るのがとても楽しくなった」

と言ってくださるお客様が多いのですが、本当に嬉しく思います。

やっぱり仕事をしていく上で、

自分にウソはつきたくない。

お客さんにも心から喜んでいただけるものを作りたい。

それでいて、自然にも優しいものを作っていきたい。

自分によし、お客様にもよし、自然にもよし

そんな三拍子揃った仕事をしていきたいです。

妥協はしません!」

豊かな自然の中での暮らしがすべて、優しくあたたかみのあるモノづくりに生かされる。

普段は広い工房で、一人黙々と長時間の仕事を続けているという溝口さん。

「一人でじっくり取り組める仕事なので、ストレスはまったくないです。

人生の中で仕事している時間って、すごく長いですよね。

だからこそ仕事そのものが楽しめないと辛いじゃないですか。

今の仕事は時間も気にならないほど没頭していますね。

ただ、仕事ばかりしているかというとそうでもなくて、

途中で疲れたなあと思えばギターを弾いたりもしますし、

生豆を炒ってコーヒーを淹れることもありますし、

田んぼや養蜂もやっていますね。

いまは田んぼをやっていてできた藁を使ってわら細工をやっています。』

糸島の豊かな自然の中での暮らしを心の底から大満喫されている溝口さん。

お話をうかがう限り、どのシーンでも「自然の恵みをモノづくりに活かす」という姿勢をお持ちで、

根っからの職人気質なんだなあ…と感銘を受けました。

その1つ1つが、妥協のない優しくあたたかみのあるモノづくりに生かされ、

これからもますます素敵な作品を生み出していかれるんだなと感じました。

やさしい気持ちになれる杉の木のお弁当箱、ぜひ手に取ってみてください!

favorite